Profesores Reconquista

Profesores Reconquista

Conozca nuestroscursos en línea

«Perece mi pueblo por falta de conocimiento».

(Oseas 4, 6)

Cursos con contenidos

EXCLUSIVOS

Vídeos y audios de

ALTÍSIMA CALIDAD

Crezca en gracia y

EN CONOCIMIENTO

Cursos con contenidos

EXCLUSIVOS

Videos y audios de

ALTISIMA CALIDAD

“Crezca en gracia y

EN CONOCIMIENTO."

¡Una semana gratis!

¿Está listo para empezar?

Inscríbase ya y obtenga ahora mismo acceso ilimitado a todos los cursos

La plataforma RECONQUISTA llegó para fortalecer su fe, aumentar su esperanza, su amor a Dios y al prójimo.

Destaques

Luz de esperanza (En Vivo)

Heraldos sin secretos

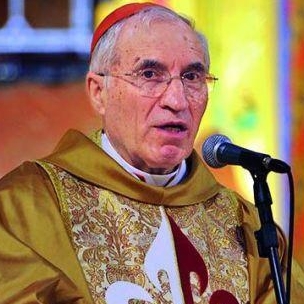

“Me es muy grato, es decir, es un deber de gratitud, hacer constar que la Asociación Internacional Privada de Fieles Heraldos del Evangelio, desde su acogida en nuestra Archidiócesis de Madrid, ha dado pruebas irrefutables de simplicidad evangélica en sus miembros y de celo apostólico.»

Cardenal Antonio María Rouco Varela

Arzobispo emérito de Madrid

“Conozco a los Heraldos del Evangelio desde hace varios años y siempre valoré positivamente su espíritu de colaboración y de entrega al trabajo pastoral. Igualmente, colaboran desinteresadamente con la Nunciatura Apostólica en Costa Rica. […] He constatado su disponibilidad y entrega a la Nueva Evangelización y para hacer bien a las almas a partir de su propio carisma fundacional”.

Monseñor Antonio Arcari

Nuncio Apostólico en Costa Rica

“Habiendo asistido y aconsejado desde el momento en que estaban por recibir la Aprobación Pontificia, pude constatar cada vez con mayor alegría el bien que esta institución ha realizado en favor de la Nueva Evangelización. Es de resaltar el celoso ardor con el que se entregan a las actividades evangelizadoras y subrayo la profunda espiritualidad que demuestran en su apostolado, que siempre ha sido realizado con entera obediencia y sumisión a la Iglesia local”.

Cardenal José Freire Falcão

Arzobispo emérito de Brasília (Brasil)

“Mi experiencia con la presencia de los Heraldos del Evangelio en [la diócesis de] Bragança Paulista es, en suma, muy positiva y muy bella. Ellos son solícitos no solo para con el Obispo y la parroquia que les fue confiada, sino también para con la diócesis en su conjunto. Nunca faltó su auxilio a las parroquias necesitadas. ¡Y cuantos sacerdotes [de la diócesis] acuden a los Heraldos en busca de ayuda en un momento de enfermedad, o cuando precisan ausentarse por algunos días! Todo esto es muy bonito”.

Monseñor Sergio Aparecido Colombo

Obispo de Bragança Paulista (Brasil)

“Mi valoración general es altamente positiva, sobretodo en tres puntos fundamentales: 1) El carisma por ellos vivido ha atraído constantemente a multitud de jóvenes de ambos sexos (…) 2) La integridad de vida y la adhesión a la Iglesia son incontestables y atraen la admiración de innumerables fieles (…). 3) Finalmente, la acción evangelizadora que ellos ejercen ya sea en las parroquias o en las misiones (…) demuestra su eficacia pastoral”.

Monseñor Fernando Guimarães

Arzobispo militar de Brasil

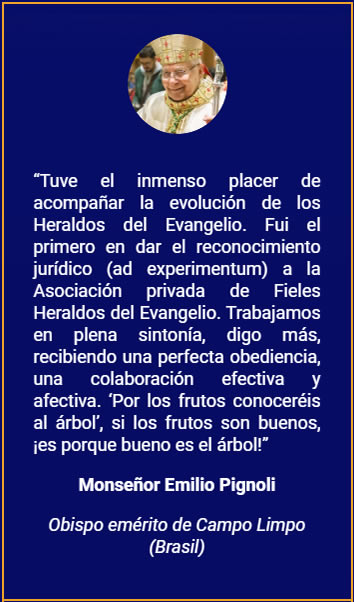

“Tuve el inmenso placer de acompañar la evolución de los Heraldos del Evangelio. Fui el primero en dar el reconocimiento jurídico (ad experimentum) a la Asociación privada de Fieles Heraldos del Evangelio. Trabajamos en plena sintonía, digo más, recibiendo una perfecta obediencia, una colaboración efectiva y afectiva. ‘Por los frutos conoceréis al árbol’, si los frutos son buenos, ¡es porque bueno es el árbol!”

Monseñor Emilio Pignoli

Obispo emérito de Campo Limpo (Brasil)

Lo que dice sobre los Heraldos

Padre, Salve Maria!Quero lhe agradecer muito pelo ótimo curso de Consagração a Nossa Senhora! Suas aulas foram deliciosas, com o seu jeito descontraído, mas cheio de fé na Virgem Santíssima, como nossa intercessora junto a seu Filho Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Divino Espírito Santo!!— Maura Pellizzaro (Belo Horizonte-MG)

Agradeço a Deus a oportunidade de renovação de minha Consagração através desse Curso TÃO MARAVILHOSO.Gostei tanto, tanto, quantas vezes me emocionei, as lágrimas com tanto amor que o Senhor deixava em suas palavras, na forma de explicar/exemplificar...Abraço FraternoConsagrada Ana Lúcia— Ana Lúcia Souza Santos (São Paulo-SP)

Paz e BemA melhor coisa que fiz até hoje foi este curso e a Consagração a Nossa Senhora. Já estou retomando, reiniciando as aulas.Agradeço de todo meu coração as maravilhosas orientações do senhor, Padre Ricardo Basso.Fiz o curso junto com meu marido, Luiz Alfredo Madrid Fonseca. Somos muito agradecidos por esta oportunidade que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu! Que decidimos fazer parte como colaboradores.Muito obrigada.— Nilva Martins Fonseca (Canoas-RS)

Programación

Charlas de Formación Santa Misa Luz de esperanza (En Vivo) Historias y Ejemplos de vida Creciendo en la Fe Píldoras de Fe Caminando con los Santos Santísima Virgen Adoración al Santísimo Heraldos sin secretos Rosario diario Consejos de PADRE, Palabras de FUNDADOR Doña Lucilia Buenas noches con María Historia para niños

Últimos programas

25 de abril de 2024

¡No DUDEMOS 🚫 no RENUNCIEMOS! 📖 Evangelio de hoy (26 abr. 24)

24 de abril de 2024

¡Una MISIÓN ☝ para TODOS! 📖 Evangelio de hoy (25 abr. 24)

24 de abril de 2024

¿A QUIÉN 🤨 escuchamos?📖 Evangelio de hoy (24 abr. 24)

23 de abril de 2024

Rosario y Santa Misa ⛪ Jueves 25 de abril 7:00 a.m.⚜️ Heraldos del Evangelio

23 de abril de 2024